ИССЛЕДОВАНИЕ ЛУНЫ АВТОМАТИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ

Автор: Денис Нырков

Часть первая.

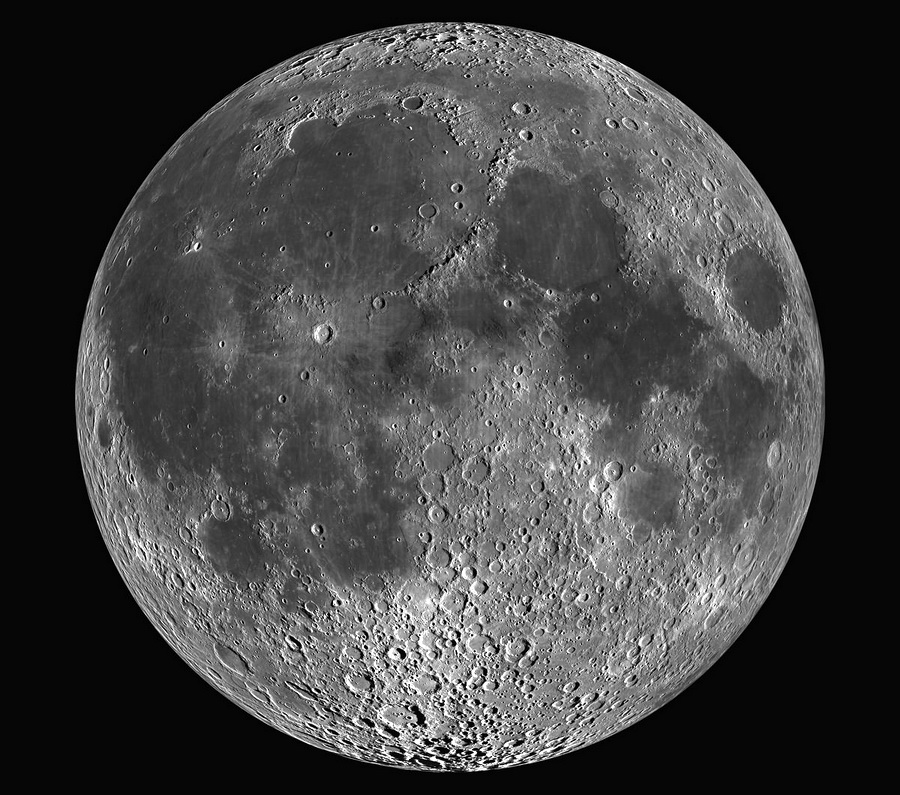

От запуска первого спутника Земли до начала исследования

Луны космическими аппаратами прошёл срок меньше полутора лет. И в этом

нет ничего удивительного, так как Луна является ближайшим к Земле

объектом и весьма необычным для Солнечной системы объектом. Соотношение

масс Луна/Земля превосходит все остальные спутники планет и

составляет 1/81 – ближайшим показателем является 1/4226 у

связки Титан/Сатурн. У остальных лун это соотношение ещё

меньше.

За счёт того, что вулканическая активность на Луне быстро сошла на нет

(из-за её относительно малой массы), её поверхность является очень

древней и оценивается в 4,5 млрд лет, а отсутствие атмосферы

приводит к накапливанию на поверхности метеоритов, возраст и состав

которых может достигать и даже превосходить возраст самой Солнечной

системы. Всё это, помимо самой близости к нам Луны, вызывало активный

научный интерес у людей и желание её исследовать: общее число

космических аппаратов, отправленных для её исследования (включая не

удавшиеся миссии) уже перевалило за сотню штук. И именно обо всём их

разнообразии и пойдёт сегодня речь.

Первые шаги

Первые исследования Луны начинались довольно плохо как у

СССР, так и у США: даже частично успешными являлись только четвёртые из

серии запускаемых к Луне аппаратов (Луна-1 и Пионер-3 соответственно).

Это было не удивительно, так как исследования Луны стартовали в момент

когда и у них, и у нас было на счету по паре успешных запусков

спутников так что об условиях открытого космоса было известно очень

мало. Если добавить к этому ограниченные технические возможности, не

позволявшие

в то время напичкать космические аппараты кучами датчиков, как это

можно

сделать сейчас (так что о причинах аварии можно было порою только

гадать), — то можно себе представить в каких условиях

приходилось порою работать конструкторам первых космических аппаратов.

Обсуждение неудачи станции «Луна-8» из книги

«Королёв: факты и мифы» Я. К. Голованова —

журналиста, чуть не ставшего космонавтом:

– Видите ли в чем дело, товарищи... – начал Сергей Павлович голосом доброго сказочника, в котором проскальзывали лукавые нотки. – Черток сейчас будет вам всё долго и мутно объяснять, как оно было и почему не получилось. Но это всё не важно. Поэтому я не хочу даже, чтобы он разворачивал свои плакаты. Поймите главное: идёт процесс познания. Да, мы ошибаемся, делаем глупости, иногда случаются неудачи серьёзные. Поймите, мы сейчас ворвались в область, нам неизвестную, никому неизвестную. Но от пуска к пуску мы приближаемся к успеху. Я верю в него. Мы настолько близки к победе, что я могу гарантировать: следующая попытка будет удачной. Идёт процесс познания, – ещё раз повторил Королев, сделал короткую паузу и добавил: – И мне кажется, нет нужды всем нам тратить время и слушать Чертока...

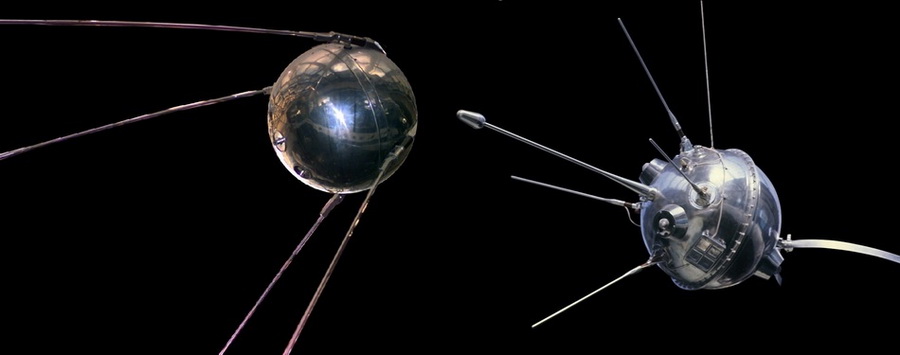

Первым космическим аппаратом, который смог провести прямые исследования Луны и набрать вторую космическую скорость – стала станция «Луна-1» запущенная 2 января 1959 года. Внешне она сильно напоминала Спутник-1:

Первый искусственный спутник Земли (слева), и станция Луна-1 (справа)

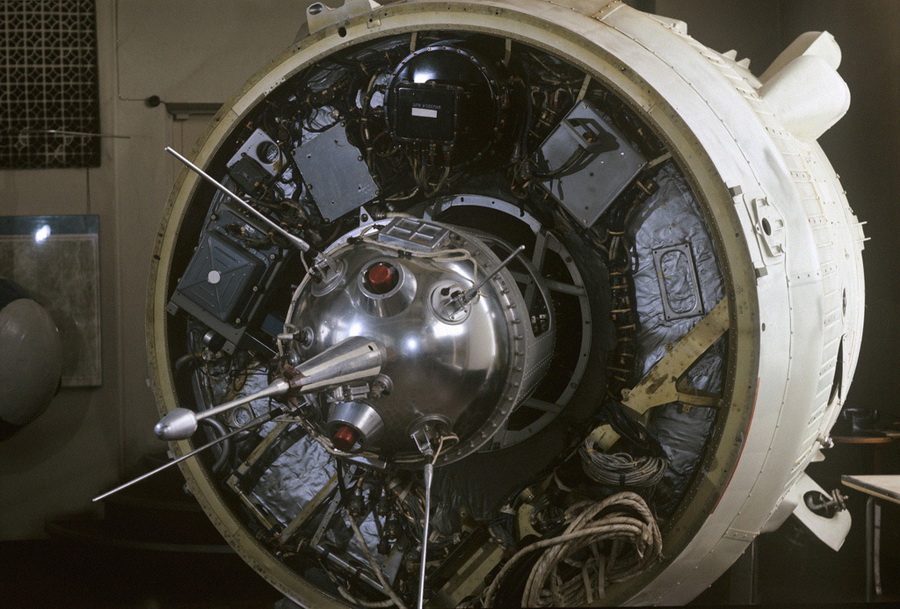

Станция Луна-1 в сборе с блоком «Е» —

третьей ступенью ракета-носителя «Восток-Л», с

помощью которого также были выведены станции Луна-2 и Луна-3.

Фильм, посвящённый станции Луна-1:

3 марта 1959 года по такой же пролётной траектории с набором второй космической скорости к Луне был отправлен американский аппарат Пионер-4. Его целью было изучение Луны с пролётной траектории, но промах в целых 60 тыс. км привёл к тому, что фотоэлектрический датчик не смог зафиксировать Луну, провести её фотографирование не получилось, однако счётчик Гейгера установил, что лунные окрестности не отличаются уровнем радиации от межпланетной среды.

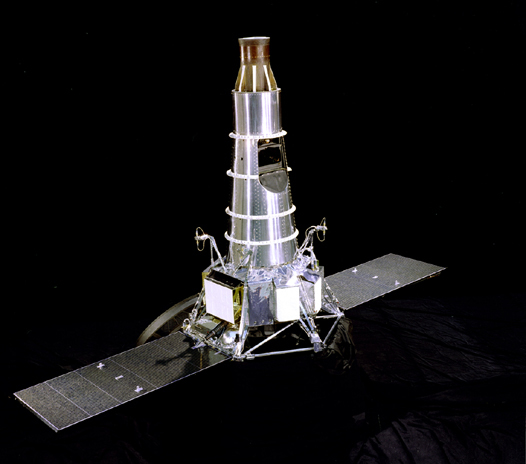

Сборка аппарата Пионер-3 — полного аналога Пионера-4.

1) вымпелы размещались на поверхности двух шаров диаметром около 10 и 15 см:

При «касании» Луны заряд взрывчатки

внутри этих шаров детонировал, что позволяло некоторым из вымпелов

погасить

скорость относительно Луны.

2) Другое решение предусматривало использование алюминиевой ленты

длиной 25 см на которой были нанесены надписи. Сама лента помещалась в

прочный корпус заполненный жидкостью с плотностью как у ленты, а уже

этот корпус в свою очередь помещался в менее прочный. В момент удара

внешний корпус сминался и гасил энергию удара. Жидкость служила

дополнительным амортизатором и позволяла быть уверенными в сохранности

ленты. Вся эта конструкция размещалась на третьей ступени ракеты

выводившей станцию на траекторию отлёта к Луне. Факт попадания в Луну

станции и последней ступени был зафиксирован, но о том сколь хорошо

сохранились вымпелы — ничего не известно. Возможно в будущем

экспедиция историков космонавтики сможет ответить на этот вопрос.

К 7 октября 1959 года были получены первые снимки обратной стороны Луны

с помощью станции Луна-3, стартовавшей 4 октября как

и все остальные миссии программы «Луна» с

Байконура. Она весила 287 килограммов и на ней уже была установлена

полноценная система ориентации по Солнцу и Луне обеспечивающая точность

в 0,5 градуса при съёмке. Станция впервые использовала гравитационный

манёвр:

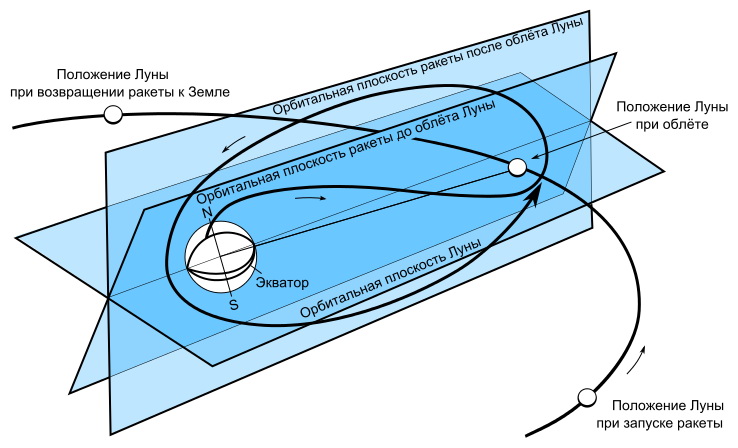

Траектория полёта станции Луна-3 — эта

траектория была рассчитана под руководством М. В. Келдыша в Математическом

институте им. В. А. Стеклова для того, чтобы

обеспечить пролёт станции над территорией СССР, когда она будет

возвращаться к Земле. Следующий гравитационный манёвр выполнит

только Маринер-10 пролетая

вблизи Венеры 5 февраля 1974 года.

Интересен был способ с помощью которого осуществлялась съёмка: сначала

снимки делались с помощью фотоаппаратуры, затем плёнка проявлялась и

сканировалась с помощью камеры бегущего луча, после чего уже

передавалась на Землю. Чтобы избежать риска выхода аппарата из строя до

возврата к Земле (полёт к Луне и обратно занимал более недели) было

предусмотрено два режима связи: медленный (когда аппарат находился у

Луны, вдалеке от принимающей станции) и быстрый (для связи в моменты

когда аппарат пролетал над СССР). Решение дублировать системы связи

оказалось абсолютно правильным — станция смогла передать

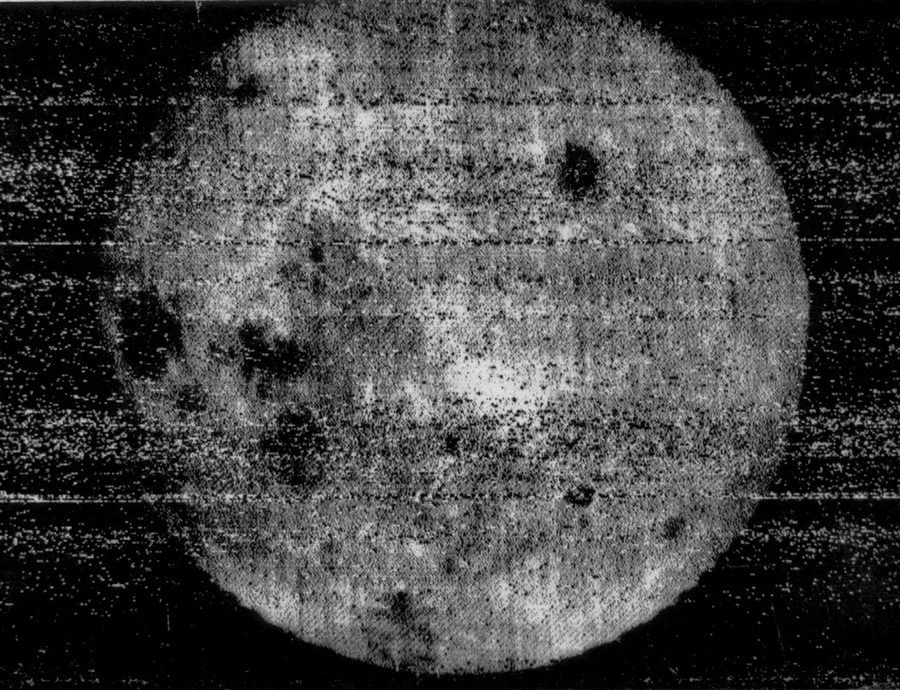

только 17 из сделанных ею 29 снимков, после чего связь с ней прервалась

и восстановить её уже не получилось.

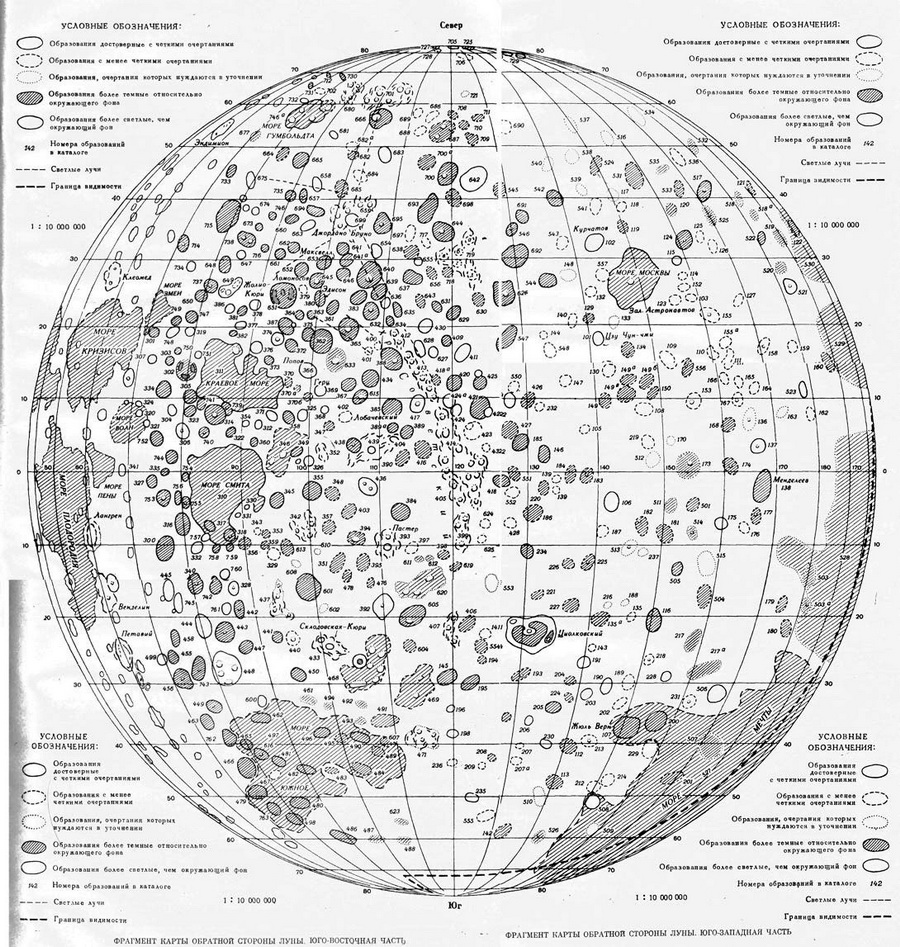

В итоге с помощью этих 17 снимков удалось построить довольно подробную карту:

Фотографии видимой стороны Луны в высоком разрешении были получены Рейнджером-7 запущенным 28 июля 1964. Так как это являлось единственной целью данного аппарата, для неё на борту было установлено целых 6 телевизионных камер, которые за последние 17 минут полёта перед столкновением успели передать 4300 снимков поверхности Луны.

Процесс приближения к Луне (видео ускорено):

С точно такой же целью были запущены Рейнджер-8 и

Рейнджер-9 (17 февраля и 21 марта 1965 года соответственно).

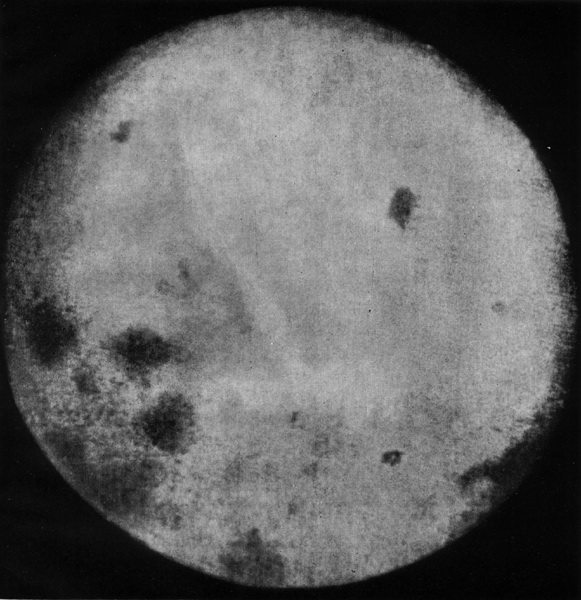

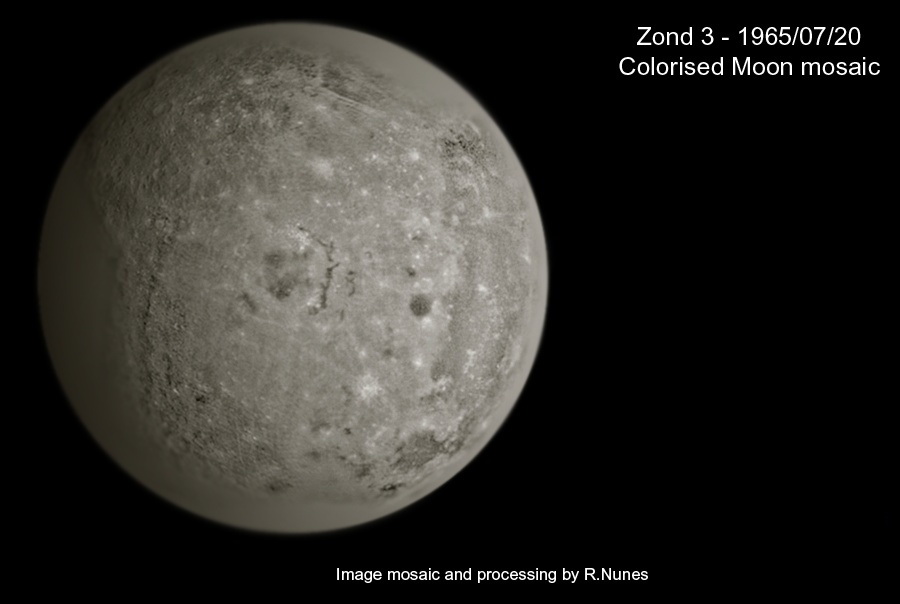

Более качественные снимки обратной стороны Луны были получены

станцией Зонд-3 запущенной 18 июля

1965 года. Изначально эта станция готовилась вместе с Зондом-2 для полёта к

Марсу, но из-за возникших проблем стартовое окно было

упущено и Зонд-3 отправился в облёт Луны. Для тестирования новой

системы связи фотографии полученные станцией передавались на Землю по

нескольку раз.

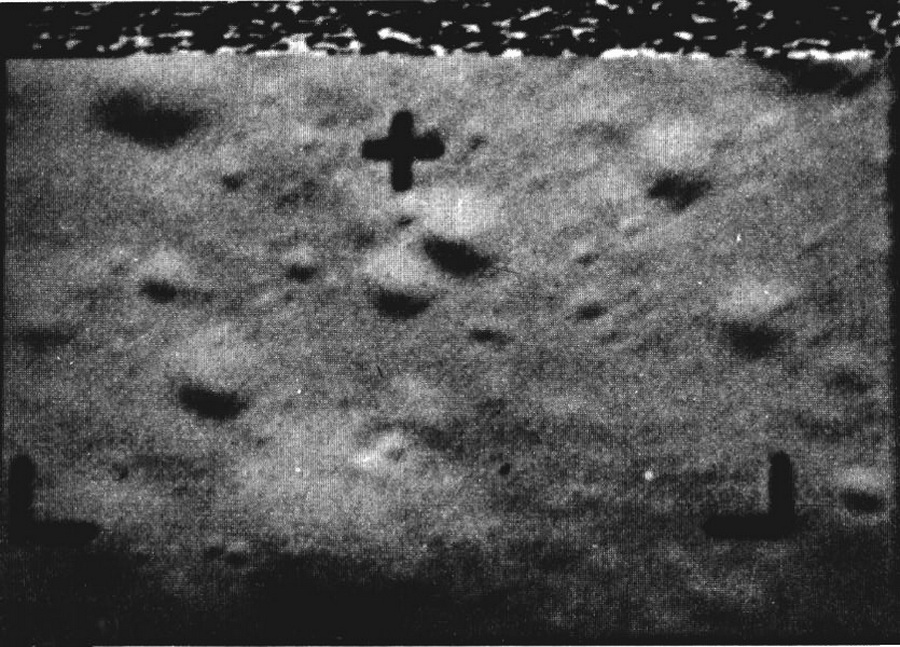

Мозаика из фотографий, переданных Зондом-3.

Мягкая посадка и доставка грунта

Задача мягкой посадки на Луну была намного более сложной и после целой серии неудач была осуществлена только 3 февраля 1966 года станцией Луна-9 стартовавшей 31 января. Аппарат имел довольно сложную конструкцию:

По причине того что о поверхности Луны не было ничего известно, процесс посадки был довольно замысловатым:

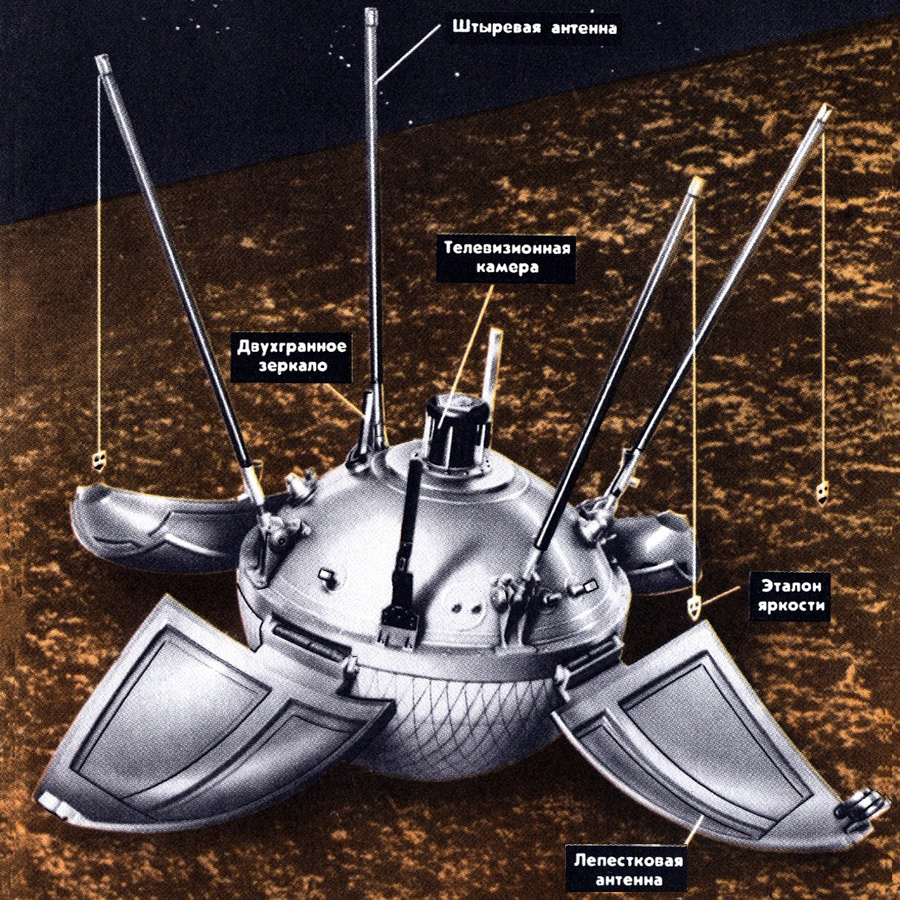

Сложность системы посадки не прошла бесследно: от садящейся станции в 1,5 тонны оставалась АЛС всего в 100 кг весом, которая на поверхности выглядела примерно так:

Так как освещённость на Луне меняется крайне медленно

(Луна относительно Солнца поворачивается всего на 1° за 2 часа)

было решено использовать оптико-механическую систему съёмки которая

была намного надёжнее, легче и потребляла меньше энергии. Её медленная

скорость работы оказывалась даже положительным фактором — для

передачи данных было достаточно медленного канала связи, так АЛС могла

обойтись ненаправленными антеннами.

Первая фотография лунной поверхности представляла собой круговую

панораму с разрешением в 500 на 6000 пикселей для съёмки одной

фотографии требовалось 100 минут. Телевизионная камера имела угол

зрения 29° по вертикали, в дополнение к чему конструкцией

аппарата было предусмотрено его наклонение на 16° относительно

вертикали местности — для того чтобы можно она могла

захватить и дальнюю панораму, и близлежащий микрорельеф поверхности:

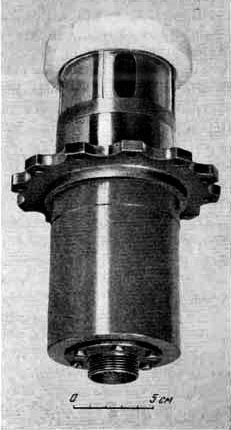

По клику доступна полная панорама Луны. Дополнительные фотографии устройства станции можно увидеть здесь, а сама камера ведущая съёмку выглядела так:

В данный момент энтузиасты из NASA

собираются искать перелётный блок и

остатки надувного амортизатора станции с помощью фотографий LRO (сам

аппарат слишком мал для того чтобы его можно заметить — на

снимках LRO он должен выглядеть как 2*2 пикселя).

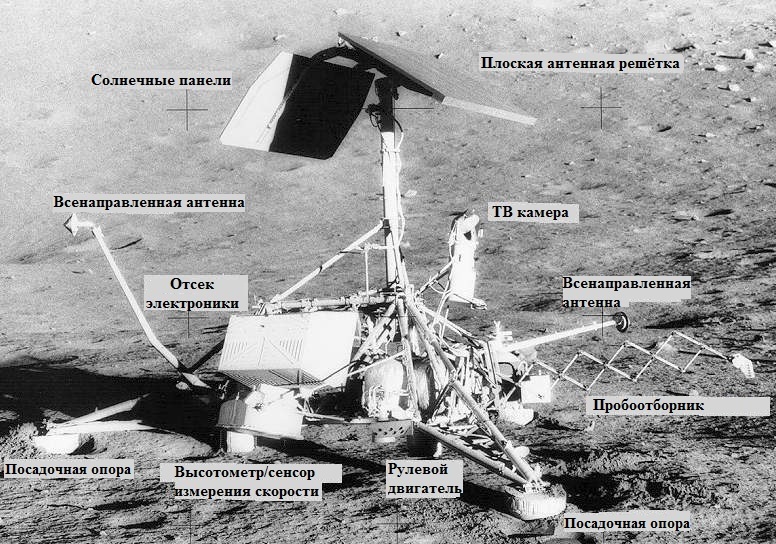

Американцам удалось посадить спускаемый аппарат Сервейер-1 к 2 июня

(спустя 4 месяца после нашей станции). На нём было установлено

множество датчиков:

Аппарат сам осуществлял посадку с перелётной траектории

поэтому на нём были установлены приборы для этой цели: основной

двигатель (сбрасывался на высоте 10 км), рулевые двигатели и

высотомер/датчик скорости. Посадочные опоры выполнялись из алюминиевых

сот для смягчения удара при прилунении. Среди целевого оборудования

аппаратов были телекамера, датчик для анализа отражённого от

поверхности света (для определения химического состава грунта) и

датчики для определения температуры поверхности. Начиная с третьего

аппарата устанавливался также пробоотборник которым делались траншеи

для определения свойств грунта. Из 7 отправленных на Луну Сервейеров до

февраля 1968 года два разбились в процессе торможения у Луны, а 5

остальных сели и выполнили свои задачи по исследованию Луны.

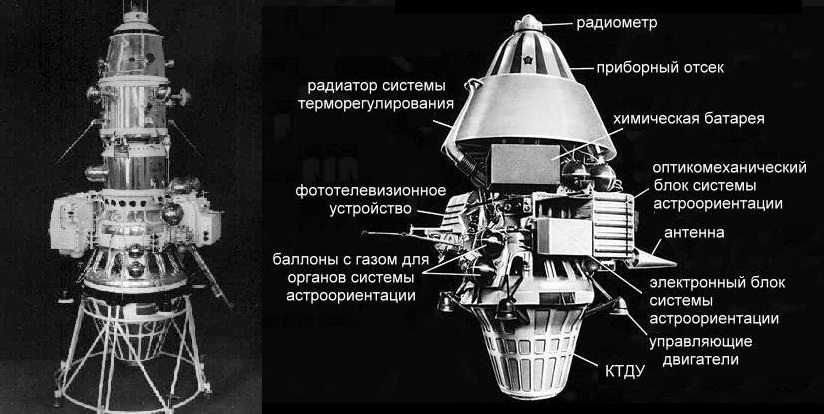

31 марта 1966 года была запущена станция Луна-10 которая к 3

апреля впервые в истории вышла на орбиту нашего спутника. Она имела

гамма-спектрометр, магнитометр, детектор метеоритов, прибор для

исследования солнечного ветра и инфракрасного излучения Луны. Так же

проводились исследования гравитационных аномалий Луны (масконов). Общая продолжительность

миссии составила около 3 месяцев. С той же целью были запущены станции

Луна-11 и Луна-12 (24 августа и 22 октября соответственно).

Общий вид станции с перелётной ступенью и её конструкция. Данная

перелётная ступень также использовалась в станциях с Луна-4 по Луна-9

включительно.

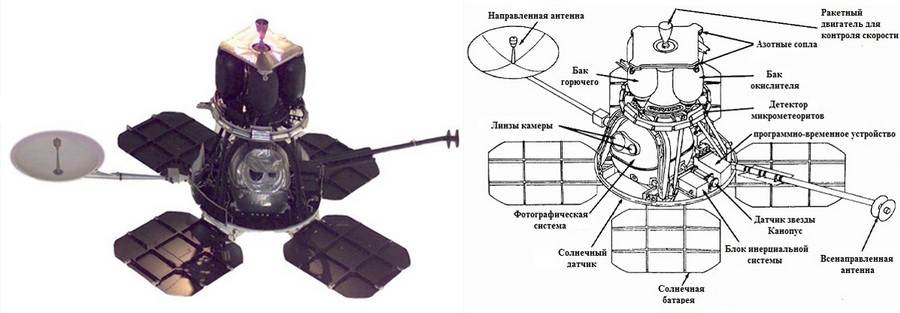

Сам аппарат был довольно большим: при общем весе

конструкции всего в 385,6 кг размах солнечных батарей имел 3,72 метра,

а направленная антенна имела 1,32 метра в диаметре. Фотоаппаратура

имела два объектива для одновременных широкоугольных снимков и снимков

в высоком разрешении. Эта система разрабатывалась фирмой Kodak на основе систем

оптической разведки самолётов U-2 и SR-71.

Дополнительно они имели детекторы микрометеоритов и радиомаяк для

измерения гравитационных условий вблизи Луны (с помощью которого также

были замечены масконы). Они угрожали безопасности астронавтов, так как

посадка без их учёта по расчётам могла привести к отклонению в 2 км

вместо штатных 200 м. Кропотливое исследование орбит аппаратов

позволило измерить влияние масконов и повысить точность посадки

— уже Аполлон-12 смог сесть с

отклонением всего в 163 метра от своей цели.

19 июля 1967 года параллельно с программами «Сервейер» и «Лунар орбитер» был

запущен аппарат Эксплорер-35 который

проработал на орбите Луны целых 6 лет — вплоть до 24 июня

1973 года. Аппарат был предназначен для исследования магнитного поля,

состава поверхностных слоёв Луны (по отражённому электромагнитному

сигналу), регистрации ионизирующих частиц, измерению характеристик

микрометеоритов (по скорости, направлению и вращательному моменту) а

также исследования солнечного ветра.

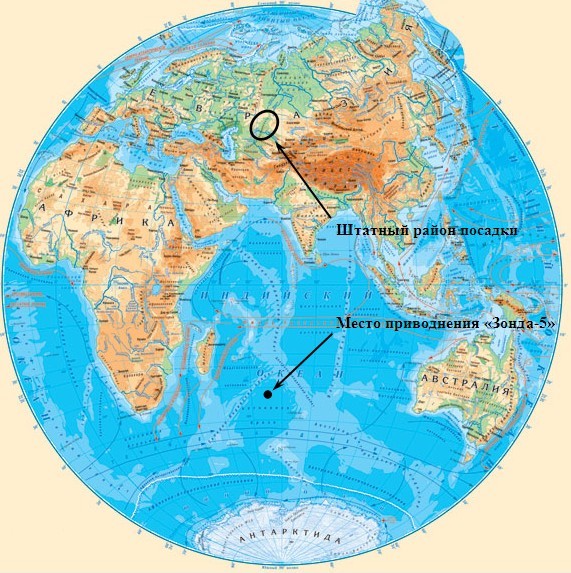

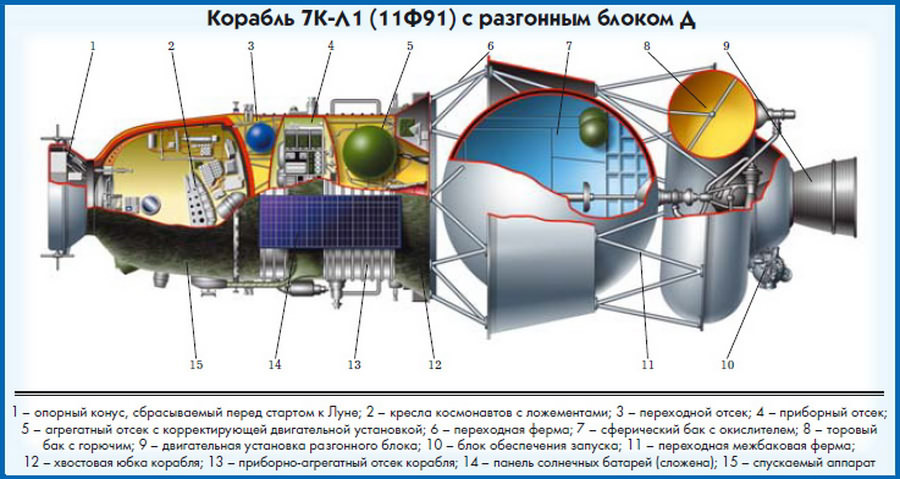

Следующим советским аппаратом направленным к Луне был Зонд-5 запущенный

15 сентября 1968 года. Аппарат представлял из себя первый межпланетный

корабль «Союз 7К-Л1»

(запускаемый

ракетой «Протон-К») и предназначался для

облёта Луны советскими космонавтами. Впрочем, рисковать людьми не стали

- в корабле находились две черепахи, первые живые существа совершившие

облёт Луны за 3

месяца до Бормана, Ловелла и Андерса (экипажа Аполлона-8).

Первые межпланетные путешественники в представлении художника.

Не считая проблем с перегрузками при посадке полёт прошёл нормально, так что следующий аппарат Зонд-6 (запущенный 10 ноября 1968 года) садился уже не в море, а в штатный район посадки на территории СССР. К сожалению он потерпел аварию на этапе спуска на парашютах: они были отстрелены на высоте около 5 км вместо расчётного момента прямо перед касанием земли и все биологические объекты на борту (которые отправляли в облёт Луны и в этом полёте) погибли. Однако плёнка с чёрно-белыми и цветными фотографиями Луны сохранилась.

13 июля 1969 года (за три дня до старта Аполлона-11) была запущена станция Луна-15, которая должна была успеть доставить образцы лунного грунта на Землю прежде, чем это должны были сделать американцы. Однако в процессе торможения у Луны с ней была потеряна связь. В итоге первой автоматической станцией доставившей образцы лунного грунта стала Луна-16 запущенная 12 сентября 1970 года:

20 сентября посадочный аппарат весом в 1880 килограмм

сел на

поверхность Луны. Образец был получен с помощью дрели которая за 7

минут достигла 35 см глубины и забрала 101 грамм лунного

грунта. Затем возвращаемый аппарат весом 512 кг стартовал с Луны и уже

24 сентября образцы на 35-килограммовом спускаемом аппарате

приземлились на территории Казахстана.

Так же, с целями доставки лунного грунта были отправлены

станции Луна-20 и Луна 24 (стартовавшие 14

февраля 1972 и 9 августа 1976 года, доставившие 30 и 170

граммов

грунта соответственно). Луне-24 удалось получить пробы грунта с глубины

1,6 м. Небольшая порция лунного грунта была передана NASA в декабре

1976 года. Станция Луна-24 стала последним на последующие 37 лет

аппаратом осуществившим мягкую посадку на Луну — вплоть до

посадки китайского «Нефритового зайца».

Луноходы и финал первого этапа исследований

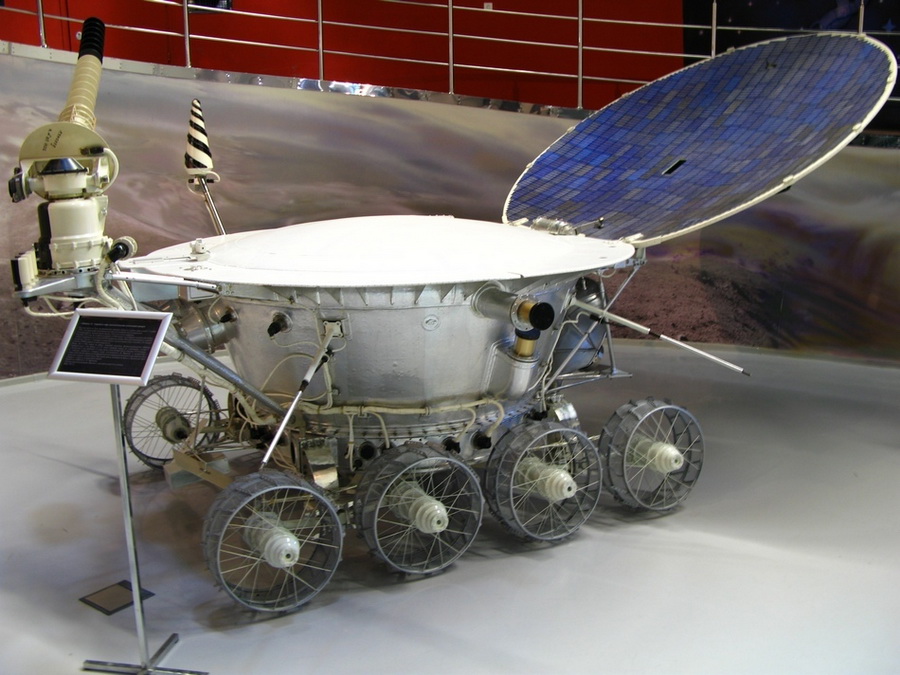

Стартовавшей 10 ноября 1970 года станцией Луна-17 был доставлен первый в мире планетоход: «Луноход-1» который проработал на поверхности 301 день. На нём были установлены две телекамеры, 4 телефотометра, рентгеновский спектрометр и рентгеновский телескоп, одометр-пенетрометр, детектор радиации и лазерный рефлектор.

За время своей работы он проехал более 10 км, передал на землю около 25 тыс. фотографий, было произведено 537 измерений физико-механических свойств лунного грунта, и 25 раз — химических.

Пульт дистанционного управления Луноходом

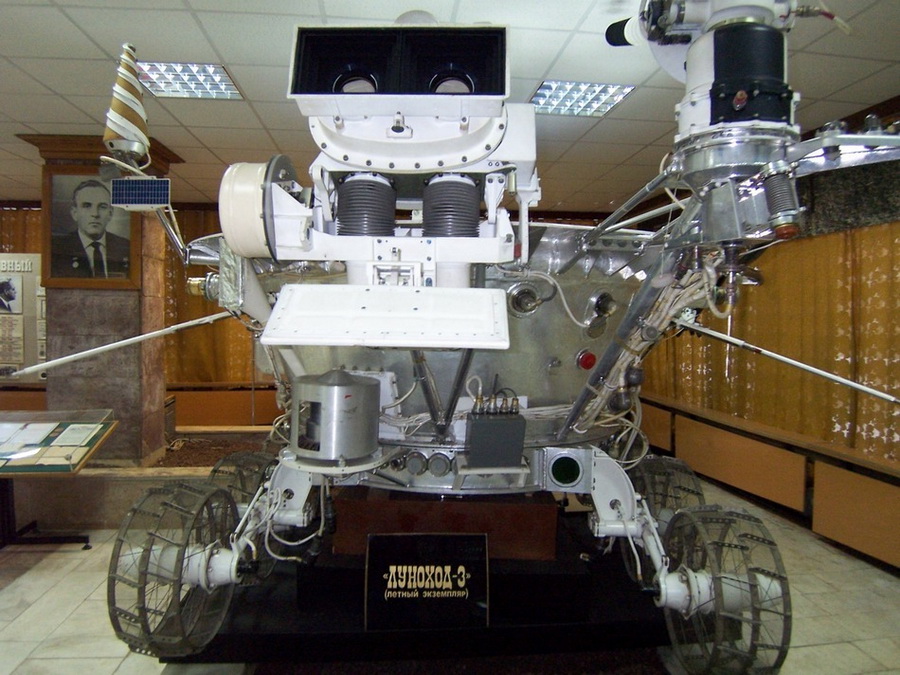

Фотографии Лунохода-3 в музее НПО имени С. А. Лавочкина

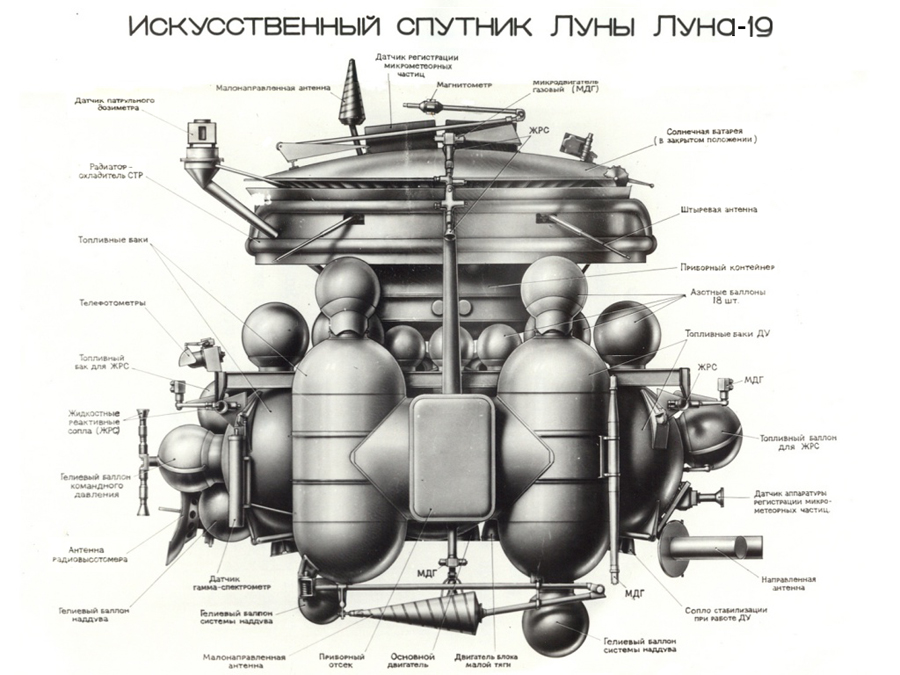

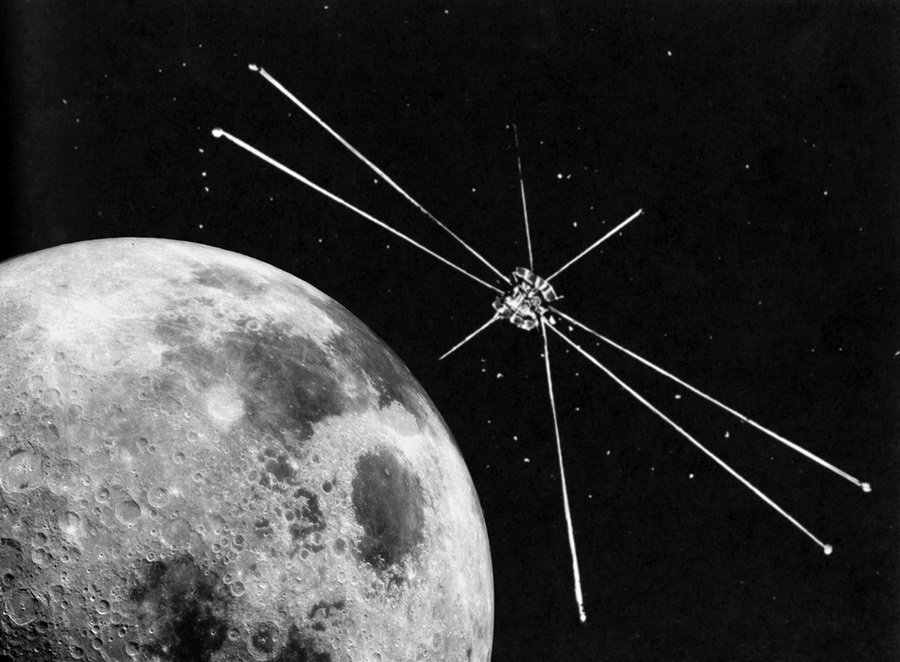

3 октября 1971 года на орбиту Луны ракетой

«Протон-К» была выведена автоматическая

межпланетная станция Луна-19, которая проработала 388 дней. Её вес

составлял 5,6 тонн и она была построена на базе конструкции предыдущей

станции Луна-17:

В состав научной аппаратуры входил дозиметр,

радиометрическая лаборатория, магнитометр установленный на 2 метровой

штанге, аппаратура для определения плотности метеоритного вещества а

также камеры для съёмки поверхности Луны. Одной из основных задач

аппарата было изучение масконов. Из-за отказа системы

управления и выхода на не расчётную орбиту от задачи картографии Луны

решено было отказаться. В ходе полёта были получены дополнительные

данные о магнитном поле Луны и установлено, что плотность метеоритных

частиц вблизи Луны не отличается от их концентрации в диапазоне 0,8-1,2

а.е. от Солнца.

29 мая 1974 года был осуществлён запуск станции Луна-22 с той же

научной программой, станция проработала 521 день. Эти станции позволили

уточнить гравитационные поля Луны, и упростить посадку станциям Луна-20

и Луна-24 для отбора грунта. К сожалению станции Луна-18 и Луна-23

разбились (как и Луна-15 не смогли доставить лунный грунт на

Землю).

Довольно примечательным был спутник «Эксплорер-49»,

который был запущен 10 июня 1973 года. Его огромная антенна состояла из

4 элементов длинной по 230 метров. Но хотя он и был запущен на орбиту

Луны, для её исследований он не предназначался — он изучал

галактическое радиоизлучение на частотах 25 кГц и 13,1 МГц (с такими же

целями ранее был запущен спутник «Эксплорер-38»).

На этом завершился первый этап исследований Луны в котором фактически

было только два участника — США и СССР.